L’età adolescenziale è necessariamente un’età critica. Non si è più bambini e non si è ancora adulti, il corpo e la mente si stanno trasformando, si cerca se stessi, al di là delle aspettative dei genitori. Così, anche nei casi in cui con i genitori c’è un buon rapporto, è forte la spinta oppositiva, a comportarsi in maniera contraria rispetto ai valori assorbiti nell’infanzia, c’è il gusto della provocazione, si vuole portare l’altro all’esasperazione per sondare il suo limite. Compare la fascinazione verso nuovi modelli, che possano offrire differenti visioni, orizzonti sconosciuti, potenzialità inesplorate, si cerca qualcosa che possa dare una risposta a tratti unici della propria soggettività nascente.

L’adolescente mette in discussione la visione del mondo del suo ambiente e va alla ricerca di altro. Ancora non sa bene cosa cercare, gli capita di sbandare, di disperdere energie, di idealizzare persone e situazioni per poi esserne delusi; a volte l’incontro con un professore, un libro, un amico speciale, possono avere un potere fortissimo nel favorire il distacco dalla famiglia d’origine. Tale separazione è da intendere non come un rifiuto di ciò che è stato trasmesso, ma come possibilità di stare in piedi da soli, di fare a meno dell’approvazione degli altri.

Il passaggio dall’infanzia alla giovinezza, che può durare un tempo variabile da individuo a individuo, comporta fatica e solitudine, gli stati angosciosi o depressivi sono frequenti, proprio perché l’adolescente si sta staccando dalla sicurezza fiduciosa della relazione infantile con il genitore.

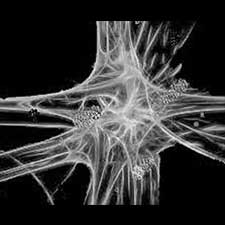

Gli studi neuro psicoanalitici sostengono l’idea che l’adolescenza non è solo una fase di transizione, ma piuttosto un processo organizzativo, che attiva la mente alla trasformazione che porterà all’età adulta.

Il rimodellamento del cervello, della corteccia, delle connessioni sinaptiche lo testimoniano.

Come afferma Evelyne Kestemberg tutto si prepara nell’infanzia, ma poi si gioca nell’adolescenza.

Questa età della vita comporta compiti evolutivi fondanti come l’integrazione della sessualità, la separazione dal corpo infantile e dagli oggetti parentali infantili con il lutto conseguente, l’integrazione dell’aggressività.

Nuove sensazioni mai sperimentate emergono: la tempesta ormonale, il cambiamento corporeo, la nuova statura fisica, la maturazione sessuale e le nuove esperienze legate all’iniziazione sessuale.

In adolescenza la valutazione psichica da parte dello psicoterapeuta è difficile per la presenza di meccanismi di difesa primitivi che affiorano in superficie e sono in continua trasformazione. Gli atteggiamenti come quelli di esporsi alla sperimentazione a volte rischiosa, al di fuori di questa età sarebbero disfunzionali, in adolescenza invece possono assumere una valenza simbolica.

L’adolescente ancora una volta, come all’inizio della vita, dovrà reinvestire narcisisticamente il suo corpo e riappropriarsene simbolicamente. Queste specifiche trasformazioni sono la vera sfida che lo impegnano: integrare i cambiamenti del corpo, trasformare i legami con i genitori e accettare il lutto della separazione dal mondo infantile e dalla onnipotenza ad esso correlata, rifondare la sicurezza di sé.

La condizione dell’adolescenza è anche un indicatore straordinario delle trasformazioni socio culturali della nostra società e del disagio della nostra civiltà. Se l’adolescente di oggi ha certamente guadagnato una maggiore libertà, ha purtroppo anche perso molti riferimenti che prima gli assicuravano sicurezza e stabilità. Assistiamo ad esempio all’emergenza di nuove patologie del corpo e sul corpo, ad una violenza prima inattesa, a disagi nuovi inspiegabili e anche a nuove manifestazioni della sessualità più precoce e variamente articolata.

Di certo lo psicoterapeuta che si prende cura di un adolescente dovrà essere mobile, adattandosi al paziente, associando, disegnando, parlando, narrando, accettando le variazioni e la flessibilità del setting.